Ein offenes Feld? Marginalisierung in den Game Studies

Tobias Unterhuber

2010 war ich auf meiner ersten Tagung als Vortragender. Noch knapp drei Jahre vor meinem Magisterabschluss, also ohne Titel und – als Student der Literaturwissenschaft – auch noch auf den ersten Blick fachfremd, denn es war eine Tagung der Game Studies. Zusätzlich fand die Konferenz auf Englisch statt und nicht in Deutschland. Aber all das war kein Problem. Die Veranstalter*innen hatten sogar explizit verboten, Titel zu führen, weil es Diskussionen auf Augenhöhe und ein gleichberechtigtes Miteinander geben sollte. Für mich war diese erste Konferenzerfahrung ein Symbol für eine junge, offene und antihierarchische Disziplin, in der Inhalte und die gemeinsame Diskussion mehr im Vordergrund standen als Titel und Prestige, vielleicht auch deshalb, weil es mit Game Studies (noch) kein Prestige zu gewinnen gab, Dissertationen noch selten und Stellen noch rarer als heute waren. Aber eines hatte ich damals noch nicht verstanden, dass diese Offenheit nicht für alle gilt, sondern vor allem für weiße männliche Europäer und Amerikaner – also für Menschen wie mich.

Dass Spielen jenseits der Kindheit, im Besonderen das Spielen von Computerspielen, als kulturell männlich codiert begriffen wird, ist nichts Neues. Egal, ob wir uns für eine Zweckhaftigkeit oder eine Selbstzweckhaftigkeit des Spiels entscheiden, beides ist inhärent mit den Subjektivierungsdiskursen der Moderne verbunden, die gerade durch die Aufklärung und in Folge durch die Bürgerlichkeit sich fast ausschließlich auf weiße bürgerliche Männer beziehen. Die Frage, wer wie wann als Subjekt gilt und handeln kann, ist immer auch eine Frage nach Gender, Race, Class. All das ändert nichts daran, dass es eben nicht nur der Mann ist, der spielt, sondern der Mensch und nicht nur der. Aber Computerspielkultur fußt, ob bewusst oder unbewusst, auf soziokulturellen Annahmen, die sich spätestens seit den 1970ern ebenfalls als dezidiert männlich verstandene Computerkultur zu einem hässlichen Amalgam verbunden haben, das allen Besitzstandswahrungsversuchen zum Trotz und dank großer feministischer Arbeit immer wieder aufs Neue aufgebrochen werden muss. Wie sexistisch, rassistisch, antisemitisch Computerspielkultur sein kann, lässt sich leider in viel zu größerer Häufigkeit immer wieder beobachten. Allerdings scheint mir der hasserfüllte Ton solcher Einlassungen nicht als Anzeichen einer Unveränderlichkeit, sondern vielmehr als umso extremerer Versuch, einen schon längt vergangenen Status Quo noch irgendwie zu verlängern. Der Krieg ist vielleicht schon längst gewonnen, aber der Kampf ist noch längst nicht vorbei und er wird noch viel Kraft und Arbeit kosten. So viel fürs Erste zur Computerspielkultur, aber wie sie es in der Forschung aus?

Hier scheint es deutlich schwieriger zu sein, sich einen Überblick zu verschaffen. Es ist auf jeden Fall festzuhalten, dass die Pionierarbeit in der Computerspielforschung vor allem auch von Frauen wie Mary Ann Buckles geleistet wurde, deren Leistung jahrzehntelang vergessen wurde. Darüber hinaus ist der performative Gründungsstreit der Game Studies auch einer, der entlang von Geschlechtergrenzen verlief, nämlich einer zwischen Ludologen und NarratologINNEN. Umso drastischer ist dies, da der Streit ein einseitig fingierter war (und passenderweise auch Essentialismus, wie es Murray festhält, hier eine wichtige Rolle spielte). Thematisch war aber dennoch Geschlecht bereits recht früh ein Thema (From Barbie & Mortal Kombat1) und so traurig und erzürnend der Grund ist, brachte Gamergate2 eine stärkere Fokussierung auf Fragen von Gender und Race mit sich und auch eine stärkere Selbstreflexion über die eigenen Strukturen. Zugänge der Gender oder Critical Race Studies sind seit den mittleren 2010er Jahren, in denen auch Marcel Schellong und ich unsere Sonderausgabe zu Gender in Games & Gaming veröffentlichten,3 zum Standardrepertoire geworden. Auch die Frage der Klasse hat in den letzten Jahren deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen. Dass sich dies aber in den Strukturen der Game Studies niederschlägt, auch wenn ich behaupten würde, dass es sehr wohl zu Veränderungen geführt hat, ist schwer zu beweisen. Es fehlt allein schon deshalb an Übersicht zur Frage, wer sich alles im Feld bewegt, weil es vor allem im deutschsprachigen Raum kaum institutionalisierte Strukturen gibt, die einen Überblick ermöglichen würden. Ich könnte nun stattdessen anekdotisch die Inhaltsverzeichnisse von Sammelbänden aufschlagen und anfangen Geschlechterhäufigkeiten zu zählen, aber aussagekräftige Daten würde dies wohl kaum liefern. Eine seit zehn Jahren existierenden Zeitschrift liefert dafür schon eine bessere Datengrundlage.

Weil wir bei PAIDIA dieses Jubiläum als einen Moment der Selbstreflexion nutzen wollen, habe ich Informationen über unsere Autor*innen ausgewertet. Die zugrundeliegenden Daten sind dabei sicherlich auch fehleranfällig, aber sie können uns dennoch einen ersten Einblick geben. Ich muss mich hier auf Angaben zum Geschlecht beschränken, weil wir keine Daten zur ethnischen Zugehörigkeit sowie Klassenzugehörigkeit erfassen. Es lassen sich aber darüber sehr schnell Vermutungen anstellen, wenn wir uns die Ergebnisse der vorliegenden Statistiken ansehen.

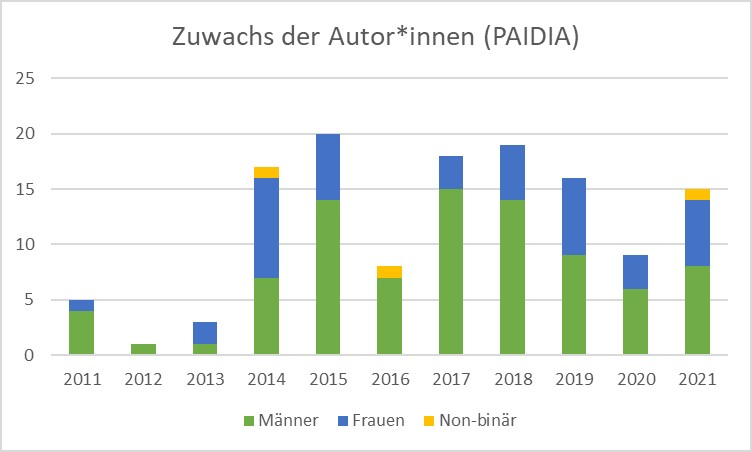

Ich habe einerseits den Zuwachs neuer Autor*innen nach Jahr sowie den absoluten prozentualen Anteil erfasst. Was somit fürs Erste nicht erfasst wurde, ist die absolute Anzahl an Beiträgen, auch wenn hier schon auf den ersten Blick auffiel, dass Autoren meist nicht nur einen Beitrag bei PAIDIA verfassen, während nicht-männliche Autor*innen oft nur einmal bei uns veröffentlichen. Ebenfalls nicht explizit erfasst wurden Artikel mit Mehrfachautor*innen. Stattdessen wurden alle Autor*innen erfasst, unabhängig davon, ob sie alleine oder gemeinsam gearbeitet haben. Sehen wir uns also kurz die Verteilungen an.

Beginnen wir mit den neuen Autor*innen an. Nach den ersten drei Jahren, in denen vor allem das PAIDIA-Team selbst publizierte, scheint der Zuwachs in seiner Verteilung relativ gleichmäßig verlaufen zu sein, mit zwei großen und einer kleineren Ausnahme.

Beginnen wir mit den neuen Autor*innen an. Nach den ersten drei Jahren, in denen vor allem das PAIDIA-Team selbst publizierte, scheint der Zuwachs in seiner Verteilung relativ gleichmäßig verlaufen zu sein, mit zwei großen und einer kleineren Ausnahme.

Ausnahme 1: 2014. In diesem Jahr schrieben in absoluten Zahlen sieben Männer, neun Frauen und eine non-binäre Person zum ersten Mal für PAIDIA. Der Grund scheint dabei relativ offensichtlich. Es ist das Jahr in dem es eine Sonderausgabe zum Thema Gender gab, ein Forschungsbereich, der traditionell deutlich stärker von Frauen bearbeitet wird. Dabei mag es sogar so sein, dass das Thema selbst nicht einmal der Grund ist, sondern dass allein die Ausschreibung einer Gender-Sonderausgabe als Signal der Offenheit verstanden wird.

Ausnahme 1: 2014. In diesem Jahr schrieben in absoluten Zahlen sieben Männer, neun Frauen und eine non-binäre Person zum ersten Mal für PAIDIA. Der Grund scheint dabei relativ offensichtlich. Es ist das Jahr in dem es eine Sonderausgabe zum Thema Gender gab, ein Forschungsbereich, der traditionell deutlich stärker von Frauen bearbeitet wird. Dabei mag es sogar so sein, dass das Thema selbst nicht einmal der Grund ist, sondern dass allein die Ausschreibung einer Gender-Sonderausgabe als Signal der Offenheit verstanden wird.

Ausnahme 2: 2016. Erst bei der Erstellung dieser Statistiken fiel mir auf, dass im ganzen Jahr 2016 keine einzige neue Autorin für uns schrieb. Stattdessen waren es sieben Männer und eine non-binäre Person. Der Grund hierfür ist wiederum nicht so klar zu bestimmen. Allerdings erschien 2016 die erste vollkommen von externen Autoren betreute Sonderausgabe bei PAIDIA. Zwar wurden auch hier alle Beitragenden im Blind-Peer-Review-Verfahren ausgewählt, aber es könnte dennoch sein, dass wir hier als Redaktion zu wenig korrigierend eingegriffen haben. Peer-Review-Verfahren mögen zwar eigentlich eine gewisse Gleichbehandlung aller Einsendenden gewährleisten, gerade da wir bei PAIDIA dank des Onlineformats nicht aus Platzgründen eine Auswahl treffen müssen. Allerdings enthält wohl der vorausgehenden Satz bereits das entscheidende Problem: Wer sendet überhaupt einen Artikelvorschlag ein? Ist es also vielleicht ein Problem, dass hier Schwellen zu hoch sind? Wie man hier gegensteuern kann, werde ich in meinen abschließenden Vorschlägen erörtern.

Ausnahme 3: 2020/2021. Die Corona-Pandemie macht sich auch bei wissenschaftlichen Zeitschriften bemerkbar. Insgesamt gab es weniger Einsendungen als sonst, aber dies betraf nicht-männliche Personen überdurchschnittlich, wohl, weil sich hier die ungleich verteilte Care-Arbeit auch auf die Möglichkeit für wissenschaftliches Arbeiten niederschlägt.4 Das Bild wird dabei etwas dadurch verzerrt, dass viele der 2020 veröffentlichten Beiträge wohl noch vor der Pandemie geschrieben wurden und sich somit die Schwierigkeiten bei der Akquise neuer Beiträger*innen erst 2021 vollumfänglich zeigt. Gleiches dürfte auch für mein weiter unten aufgeführtes Vergleichsobjekt gelten.

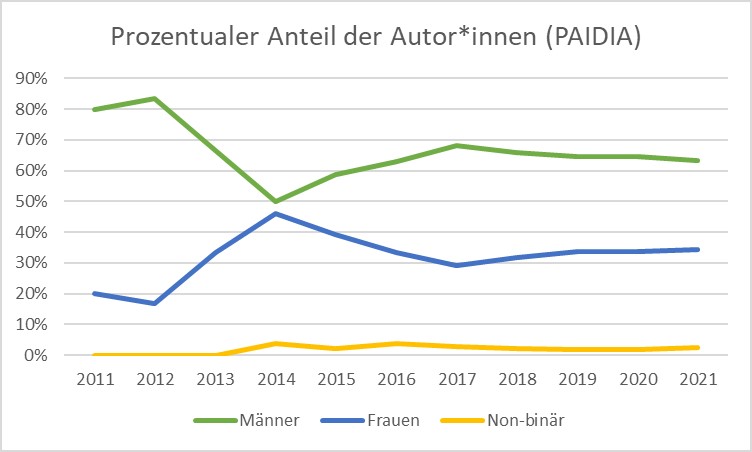

Kommen wir zur absoluten Verteilung. Im absoluten Verhältnis hat PAIDIA (Stand August 2021) prozentuale Geschlechterverteilung von 63 zu 34 zu 2. Dies liegt wohl je nach Fachbereich absurderweise sogar über dem Schnitt,5 was auch Rückschlüsse auf die Verteilung anderer marginalisierter Gruppen zulässt. Gleichzeitig sind solche Vergleiche mit anderen Forschungsfeldern oft schwierig, weil die Datenbasis über Befragungen oft unzuverlässig ist. Deshalb habe ich nach Vergleichswerten innerhalb des Feldes gesucht und habe mir die Geschlechterverteilung einer weiteren Zeitschrift angesehen: die seit 2001 erscheinende Zeitschrift Game Studies (Stand August 2021).

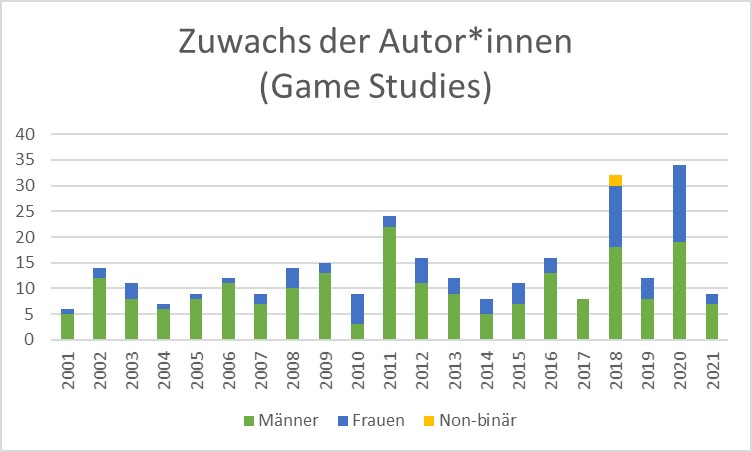

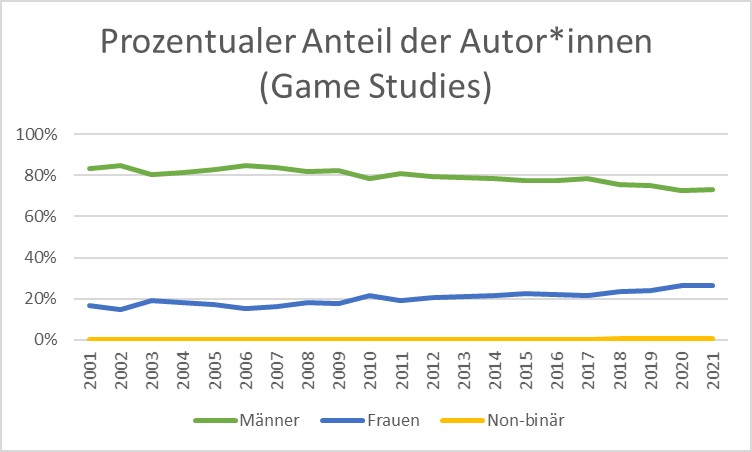

Auch hier sehen die Entwicklungen sehr ähnlich und relativ konstant aus mit wenigen Ausreißern. Da ich hier keinen Einblick in den Redaktionsprozess habe, könnte ich hier nur Vermutungen anstellen. Außer für das Jahr 2018: Hier erschien ebenfalls eine Ausgabe mit einem Gender-Schwerpunkt. In absoluten Prozentzahlen liegt die Geschlechterverteilung bei Game Studies bei 73 zu 26 zu 1. Dies ist doch ein deutlicher Unterschied zu unseren eigenen Zahlen von fast zehn Prozentpunkten. Ein Grund zum Feiern ist das aber für PAIDIA dennoch nicht.

Auch hier sehen die Entwicklungen sehr ähnlich und relativ konstant aus mit wenigen Ausreißern. Da ich hier keinen Einblick in den Redaktionsprozess habe, könnte ich hier nur Vermutungen anstellen. Außer für das Jahr 2018: Hier erschien ebenfalls eine Ausgabe mit einem Gender-Schwerpunkt. In absoluten Prozentzahlen liegt die Geschlechterverteilung bei Game Studies bei 73 zu 26 zu 1. Dies ist doch ein deutlicher Unterschied zu unseren eigenen Zahlen von fast zehn Prozentpunkten. Ein Grund zum Feiern ist das aber für PAIDIA dennoch nicht.

PAIDIA möchte, dass alle an der Forschung interessierten Menschen in den Game Studies einen Platz finden können, dass sie einen offenen Raum erleben, so wie ich ihn auch erleben durfte. Mögen die Vielfalt der Perspektiven sowie die Funktion von Repräsentation gute Gründe sein, warum diversere Game Studies gut sind, möchte ich dennoch keine Nützlichkeitsdiskussion führen, weil dies oft etwas Grundsätzliches verdeckt: Teilhabe in einer offenen und demokratischen Gesellschaft und Kultur ist an und für sich Grund genug, Diversität einzufordern und für sie einzutreten. Ich will keine Diskussion darüber führen, die die Beteiligung von Menschen als nützlich deklariert, weil dies auch das Gegenteil erlaubt. Ich halte es hier eher mit August Bebel, der bereits 1879 festhielt, dass es keine demokratische Gesellschaft, „keine Befreiung der Menschheit ohne die soziale Unabhängigkeit und Gleichstellung der Geschlechter“ geben könnte.6 Das gleiche gilt auch für alle anderen marginalisierten Gruppen. Es ist keine Frage der Nützlichkeit oder des Profits des Feldes, es ist einfach eine Frage der Gerechtigkeit.

PAIDIA möchte, dass alle an der Forschung interessierten Menschen in den Game Studies einen Platz finden können, dass sie einen offenen Raum erleben, so wie ich ihn auch erleben durfte. Mögen die Vielfalt der Perspektiven sowie die Funktion von Repräsentation gute Gründe sein, warum diversere Game Studies gut sind, möchte ich dennoch keine Nützlichkeitsdiskussion führen, weil dies oft etwas Grundsätzliches verdeckt: Teilhabe in einer offenen und demokratischen Gesellschaft und Kultur ist an und für sich Grund genug, Diversität einzufordern und für sie einzutreten. Ich will keine Diskussion darüber führen, die die Beteiligung von Menschen als nützlich deklariert, weil dies auch das Gegenteil erlaubt. Ich halte es hier eher mit August Bebel, der bereits 1879 festhielt, dass es keine demokratische Gesellschaft, „keine Befreiung der Menschheit ohne die soziale Unabhängigkeit und Gleichstellung der Geschlechter“ geben könnte.6 Das gleiche gilt auch für alle anderen marginalisierten Gruppen. Es ist keine Frage der Nützlichkeit oder des Profits des Feldes, es ist einfach eine Frage der Gerechtigkeit.

Aber was können wir konkret als Zeitschrift dafür tun? Bis zu einem gewissen Grad sind uns leider die Hände gebunden, denn diese ungleiche Verteilung beginnt nicht bei uns und auch nicht in den Game Studies, sondern schon beim Zugang zur Wissenschaft und zur wissenschaftlichen Karriere. Es sind systemische Probleme, die sich nicht mit einigen wenigen Maßnahmen ändern lassen, gerade auch noch, wenn man selbst ohne eigene finanzielle Förderung dasteht. Hier offenbart sich leider erneut, dass Wissenschaft auf einem bürgerlichen und elitären Verständnis fußt. Gegen das anzugehen, ist aufwändig, langwierig und schwierig. Dass aber aus Kursen mit Game-Studies-Bezug, die aus meiner eigenen Lehrerfahrung oft genug einen achtzigprozentigen Frauenanteil besitzen, nur so wenige den Weg in die Wissenschaft finden, ist auch ein Versäumnis von uns Lehrenden und auch von uns als Herausgeber*innen.

Eine der zentralen Aufgaben, wenn wir eine diversere Computerspielforschung wollen, ist es, Hürden abzubauen und den Einstieg zu erleichtern. Das bedeutet, dass wir bereits unseren Studierenden nicht nur beibringen müssen, wie Forschung funktioniert, sondern auch, wie man sie publiziert, wie man sich für Konferenzen bewirbt, Vorträge hält oder wie man überhaupt von Konferenzen erfährt, was überhaupt die VG Wort ist. Es gibt im akademischen Bereich viel zu viel Herrschaftswissen, das einfach vorausgesetzt wird, das aber nicht beigebacht wird. Das muss sich ändern. Die Game Studies sind hier im Vergleich ohnehin schon ein im Selbstverständnis sehr offenes Feld, in dem z.B. Karrierestufen nicht übermäßig wichtig sind. Dies muss ebenfalls vermittelt werden. Und es müssen auch konkrete Angebote gemacht oder Möglichkeiten aufgezeigt werden. Wir haben deshalb bei PAIDIA noch einmal deutlich gemacht, dass wir gerade auch Publikationsvorschläge von jungen Wissenschaftler*innen, auch erste Publikationen, begrüßen. Aber auch dabei darf es nicht bleiben, denn der Einstieg in die Wissenschaft muss begleitet werden. Gerade dadurch, dass es kaum Studiengänge mit explizitem Spielbezug gibt, ist es an uns an Lehrenden mit Spieleschwerpunkt, aber auch an uns als Zeitschrift, den Prozess der Veröffentlichung bei jungen Wissenschaftler*innen redaktionell zu begleiten. Dies hat PAIDIA zwar schon immer gemacht, gerade weil es selbst als ein Projekt von Dozierenden und Studierenden begann. Allerdings haben wir dies bisher nicht in dieser Deutlichkeit kommuniziert. PAIDIA hat zwar keine eigene Mittel, aber wir haben Erfahrung und Expertise sowohl in den Game Studies als auch in der redaktionellen Betreuung von Publikationen. Eine gute Seminararbeit oder Abschlussarbeit ist, aufgrund der Anforderungen als Prüfungsleistung und der verschiedenen Zielsetzung, noch keine gute wissenschaftliche Publikation, aber sie kann es werden. Wir wollen bei PAIDIA hierfür in Zukunft stärker einstehen und bieten insbesondere bei Erstveröffentlichungen eine intensive Betreuung an, um Menschen den Einstieg in die Wissenschaft und in die Computerspielforschung zu erleichtern. Ich habe bisher absichtlich kein Wort über wissenschaftliche Qualität verloren, weil eine solche Diskussion an falscher Stelle ansetzt. Wenn es keine Einsendungen und Vorschläge von nicht-weißen, nicht-männlichen Personen gibt, kann die Qualität Ihrer Beiträge gar nicht erst geprüft werden, weil sie schon von vornherein vom wissenschaftlichen Diskurs ausgeschlossen sind.

Entsprechend müssen wir auch unsere eigenen Redaktionsprozesse überdenken. Wenn ein Blind Peer Review-Verfahren nur zu Einsendungen von Männern führt, müssen wir als Zeitschrift gegensteuern können und auch den Gründen nachgehen. Wer wurde abgelehnt, wer angenommen und mit welcher Begründung? Wen hat der Call überhaupt erreicht? Wurde er zum Beispiel nicht weit genug verbreitet? Sollten vielleicht neben dem offenen Call spezifisch Leute angefragt oder zumindest auf den Call aufmerksam gemacht werden? Dies gilt auch für unsere Praxis der Einwerbung von nicht an Sonderausgaben gebundene Beiträge. Wir haben hier unsere Bemühungen bereits im letzten Jahr deutlich intensiviert und insbesondere junge, weibliche und non-binäre Forscher*innen explizit dazu aufgefordert, sich mit ihrer Expertise einzubringen. Hieran anschließend möchten wir uns auch als Zeitschrift deutlich mehr darum kümmern, Autor*innen „zu halten“, also Ihnen Angebote für weitere Publikationen zu machen und unserer Aufgabe als Plattform deutschsprachiger Computerspielforschung nachzukommen.

Darüber hinaus müsste aber, um gegen die systemischen und strukturellen Probleme anzukämpfen, auch das Feld als Ganzes etwas tun. Selbstreflexion über die vom Feld wirkenden Ausschlussmechanismen ist ein Anfang, die Reflexion über die eigene Rolle dabei ein weiterer. Dabei darf es aber nicht bleiben, es braucht stattdessen konkrete Maßnahmen: Eine Möglichkeit wären zum Beispiel Initiativen, die sich explizit der Förderung junger Wissenschaftler*innen verpflichten, sowie dies mit „Nachwuchsworkshops“ auch schon lange in anderen Fächern üblich ist. Solche Formate sollten sich dabei ausdrücklich oder sogar ausschließlich an nicht-männliche, queere, PoC Wissenschaftler*innen richten, Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und Vernetzungs- und Unterstützungsmöglichkeiten bieten. Solche Netzwerke würden auch unseren eigenen Gleichstellungszielen zugutekommen, weil sie als Multiplikatoren für Aufrufe und Calls fungieren können. PAIDIA würde auch hierfür im Anschluss an solche Initiativen ebenfalls einen Platz für Veröffentlichung inklusive redaktioneller Betreuung anbieten, um solche Veränderungen zu unterstützen. Diese sollten dabei aber gerade nicht unter einem wie auch immer gearteten „Nachwuchs“-Label laufen, sondern als unterschiedslos gleichwertige Beiträge. Mit solchen Maßnahmen soll gerade keine erneute Unterscheidung zwischen erfahrenen und jungen Wissenschaftler*innen gezogen werden, sondern beide sollen als gleichberechtige Teile der Scientific Community begriffen werden. Auch die inklusivere Gestaltung bereits etablierte Formate ist eine weitere Aufgabe. Hierfür erarbeitet zum Beispiel gerade die Diversity Working Group der DIGRA an einem Code of Conduct.

Dies sind nur einige erste mögliche Schritte. Aber hoffentlich können sie zumindest als Denkanstoß gelten, wie wir unser Forschungsfeld inklusiver gestalten können. Es steht noch viel Arbeit an und keine Arbeit, die wir allein denen überlassen sollten, die ohnehin schon marginalisiert werden, sondern die wir als Privilegierte leisten müssen – was voraussetzt, dass wir uns des Privilegs immer wieder neu bewusstwerden. Wir profitieren von unseren Privilegien und so ist es auch an uns, unsere Machtpositionen, so begrenzt sie auch sein mögen, zu nutzen, um anderen zu helfen, ihnen den Weg zu erleichtern, als dass die Game Studies wirklich ein offenes Feld werden können. Für alle.

Medienverzeichnis

Literatur

Bebel, August: Die Frau und der Sozialismus. Berlin: Dietz 1923.

Cassel, Justin; Jenkins, Henry: From Barbie® to Mortal Kombat. Gender and Computer Games. Cambridge: MIT Press 1998.

Elsevier: The Researcher Journey Through a Gender Lens. 2020. < <https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/1083971/Elsevier-gender-report-2020.pdf> [01.10.2021].

Keine Pixel den Faschisten: „GamerGate. Eine Retrospektive“. 2020. https://keinenpixeldenfaschisten.de/2020/11/16/gamergate-eine-retrospektive-download/> [01.10.2021].

Lunau, Sandy Valerie: „Der Gender-Publication-Gap - Ein Beitrag zum Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft“. 11.02.2021.< https://wbg-community.de/themen/gender-publication-gap-ein-beitrag-zum-tag-frauen-maedchen-in-wissenschaft> [01.10.2021].

Schellong, Marcel; Unterhuber, Tobias: Sonderausgabe „Gender in Games & Gaming“. In: PAIDIA – Zeitschrift für Computerspielforschung. 2014. < https://www.paidia.de/sonderausgaben/sonderausgabe-special-issue-gender-in-games-and-gaming/> [01.10.2021].

Viglione, Giuliana: “Are women publishing less during the pandemic? Here’s what the data say”. In: Nature. 2020. <https://www.nature.com/articles/d41586-020-01294-9 > [01.10.2021].

West, Jevin u. a.: The Role of Gender in Scholarly Authorship. In: PloS One. Vol. 8., Nr. 7, 2013, S. 1-6.

Titelbild

Thunder Lotus Games: Spiritfarer. Canada: Thunder Lotus Games. 2020 (Selbsterstellter Screenshot).

- Justin Cassel u. Henry Jenkins: From Barbie® to Mortal Kombat. Gender and Computer Games. Cambridge: MIT Press 1998.[↩]

- Vgl. Keine Pixel den Faschisten: „GamerGate. Eine Retrospektive“. 2020. <https://keinenpixeldenfaschisten.de/2020/11/16/gamergate-eine-retrospektive-download/> [01.10.2021].[↩]

- Vgl. Marcel Schellong; Tobias Unterhuber: Sonderausgabe „Gender in Games & Gaming“. In: PAIDIA – Zeitschrift für Computerspielforschung. 2014. < https://www.paidia.de/sonderausgaben/sonderausgabe-special-issue-gender-in-games-and-gaming/> [01.10.2021].[↩]

- Vgl. Sandy Valerie Lunau: Der Gender-Publication-Gap - Ein Beitrag zum Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. 11.02.2021. https://wbg-community.de/themen/gender-publication-gap-ein-beitrag-zum-tag-frauen-maedchen-in-wissenschaft [01.10.2021]. Sowie: Giuliana Viglione: Are women publishing less during the pandemic? Here’s what the data say. In: Nature. 2020. <https://www.nature.com/articles/d41586-020-01294-9> [01.10.2021].[↩]

- So beträgt im Zeitraum 1999 bis 2011 zum Beispiel der Frauenanteil bei Publikationen in der Philosophie 12,04&, in Geschichte 30.47% und in der Anthropologie 36.46%. Vgl. Jevin West u. a.: The Role of Gender in Scholarly Authorship. In: PloS One. Vol. 8., Nr. 7, 2013, S. 2. In einer großen Studie aus dem Jahr 2020 kommen in Deutschland im Schnitt auf hundert Autoren ca. 45 Autorinnen über alle Disziplinen. Im Bereich Arts & Humanities sind es immerhin ca. 63. Vgl. Elsevier: The Researcher Journey Through a Gender Lens. 2020, S. 13 u. 19. https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/1083971/Elsevier-gender-report-2020.pdf [01.10.2021].[↩]

- August Bebel: Die Frau und der Sozialismus. 1923, S. 8.[↩]