Das Problem mit dem Toilettenschild: Zu Repräsentation und Simulation von Geschlecht im Computerspiel

Die Darstellungen von Frauen und Männern im Computerspiel erfüllt eine ähnliche Aufgabe wie die anthropomorphe Darstellung von Alien-Charakteren im Science-Fiction: Sie stiften Ordnung in den Kontingenzen einer erzählten Welt, die deutlich mehr denkbare Darstellungen von Handelnden zulassen würde als Frauen und Männer. Dass für die zentralen Figuren eines Spiels trotzdem zumeist genau diese beiden vertrauten Formen der Darstellung gewählt werden, sagt vor allem etwas aus über die strukturierende Macht der Geschlechtercodierung. Durch die Einführung der - zumindest scheinbar - gesicherten und vertrauten Wissensbestände um Weiblichkeit und Männlichkeit wird das Mögliche und Denkbare des Erzählraums reduziert auf das Erwartbare. Das bedeutet, dass man immer dann, wenn man über Frauen und Männer, Weiblichkeit und Männlichkeit und über die Ordnung der Geschlechter im Computerspiel spricht, über die gemeinhin als zentral und als allgemein gültig verstandenen Merkmale dieser Kategorien spricht.

Vom Blick zur Handlung - von der Repräsentation zur Simulation

In vielen Fällen beginnen Genderanalysen von Medienereignissen mit der Beobachtung der Repräsentationen von Geschlecht, also von üblichen, stereotypen bzw. von Stereotypen abweichenden visuellen Darstellungen oder/und als geschlechtsspezifisch angenommenen Handlungen. Beobachtungen, die einen Schritt weiter gehen, fragen dann, welche Instanzen solch eine „Üblichkeit“ oder ein „Sterotyp“ festlegen und medial codieren. In diesem Zusammenhang sei auf Laura Mulvey verwiesen: Mit Blick auf den Film erklärt sie schon vor rund 40 Jahren anschaulich, dass diese Instanz der „male gaze“ ist, der männliche Blick also, der die Frau hinsichtlich bestimmter Dimensionen von Weiblichkeit ansieht und damit auch bestimmt.

The determining male gaze projects its phantasy on to the female form which is styled accordingly. In their traditional exhibitionist role women are simultaneously looked at and displayed, with their appearance coded for strong visual and erotic impact so that they can be said to connote to-be-looked-at-ness. 1

Daran lässt sich ein Gedanke entwickeln, der für die Beobachtung von Genderaspekten insgesamt von Bedeutung ist: Denn selbstverständlich gilt diese Erkenntnis von Mulvey nicht nur für die Perspektivierung von Frauen, sondern auch für die von Männern. Wenn es ein männlicher Blick ist, der Weiblichkeit und einzelne Frauenfiguren entwirft, so ist es natürlich der gleiche männliche Blick, der Vorstellungen von Männlichkeit und einzelne Männerfiguren entwirft. Wenn Weiblichkeit und Männlichkeit im Film - in Medien insgesamt - einem männlichen Blick ‚gehorchen‘, dann gilt dies möglicherweise auch für die gesamte binäre Codierung „weiblich/männlich“. Die Struktur der binären Geschlechtsordnung und die Hierarchien der sozialen Geschlechterordnung, die Codierung ihrer Zeichen sowie sämtliche Repräsentationen von Geschlechtlichkeit unterliegen in ihrer Entstehung und Rezeption den gleichen kulturellen Regeln, die sie selbst vermitteln: ein Geschlecht blickt auf sich selbst in Differenz zu einem anderen. Der Blick auf die Geschlechterdifferenz führt demnach immer ein Problem der Selbstbeobachtung, also des ‚blinden Flecks‘ desjenigen mit sich, der sich im Akt der Beobachtung selbst in Differenz zum Anderen beobachtet. Männer beobachten die Differenz von Männern und Frauen. Das wäre - auf der abstrakten Ebene - auch nicht anders, wenn der gesellschaftlich dominierende Blick ein weiblicher wäre - auf konkreter Ebene würde es natürlich erhebliche Unterschiede machen.

Zweigeschlechtlichkeit als Ordnungsprinzip eines Geschlechts

Um diese Überlegungen nun mit der eingangs angestellten Beobachtung zu verbinden: Wenn Zweigeschlechtlichkeit sich als beliebtes Ordnungsprinzip in erzählten Welten zeigt, dann tut es das als das zweigeschlechtliche Ordnungsprinzip eines Geschlechts. Das ist im Computerspiel zunächst nicht anders als in anderen Medien und es überrascht nicht, wenn auch die Repräsentationen von Geschlechtlichkeit in Computerspielen einem eingeschlechtlichen (in der Gegenwart meist einem männlichen) Blick auf eine zweigeschlechtliche Ordnung folgen. Diese Repräsentationen werden nun üblicherweise auf zwei Ebenen untersucht. Erstens wird sinngemäß gefragt: Wie werden Frauen als Frauen und Männer als Männer dargestellt, wo gibt es Veränderungen etc.? Und zweitens: Wie verhält sich das Geschlecht zum eigenen und zum anderen? Während die erste Frage auf die Inszenierung von Geschlecht und geschlechtsspezifischem Verhalten abzielt, ist die zweite auf das Begehren gerichtet. Um es mit einer Formel Lacans zu versuchen, wie sie Žižek formuliert:

Das führt uns zu einer weiteren von Lacans Formeln, dem Satz ‚Das Begehren des Menschen ist das Begehren des Andern’. Für Lacan ist die fundamentale Sackgasse des menschlichen Begehrens, daß es das Begehren des andern ist, sowohl im genitivus subiectivus wie obiectivus: Begehren nach dem anderen, Begehren, von dem anderen begehrt zu werden, und, ganz besonders, Begehren, was der andere begehrt. 2

Dieser dreifache Andere - das soll hier angenommen werden - hat ebenfalls ein Geschlecht und auch das Begehren wird durch den eingeschlechtlichen Blick geordnet. Wenn nun Begehren auf etwas/jemanden gerichtet ist, dann sind die Möglichkeiten des Verhaltens dieser Sache/diesem Menschen gegenüber in ähnlicher Weise durch ein Geschlecht festgelegt wie man dies bei Repräsentationen annehmen kann. Demnach müsste man den Aspekt des Geschlechts nicht nur bei Phänomenen der Repräsentation, sondern auch bei Handlungsprozessen beobachten können.

Computerspiele sind nun in diesem Zusammenhang deshalb interessant, weil sie im Unterschied zu anderen Medien genau solche Handlungen verlangen und zulassen - und zwar in unmittelbarer Verbindung mit dem Medium selbst. Dass dies mehr bedeutet als die bloße Erweiterung eines Medium um Interaktivität, das hat Mathias Mertens gezeigt. Er erkennt Computerspiele als ein „endlos emergierende[s] Reaktionsmuster von Spieler und Programm.“ 3 Es gibt also bei Computerspielen eine genuine Verschränkung von Medienereignis und Handlungsereignis, die die Vermutung zulässt, bei diesem Spielmedium handele es sich um ein Phänomen von Emergenz. Das umfasst freilich nicht nur allgemeine Spielhandlungen, sondern auch und gerade Handlungen des Begehrens, wobei eben von beiden angenommen werden kann, dass sie selbst eine geschlechtliche Codierung haben. Die Notwendigkeit und Möglichkeit der Handlung dieses Mediums verlangt also eine weitergehende Überlegung, die die Frage stellt, in wieweit Geschlechtlichkeit in den Prozessen der Handlung selbst zum Ausdruck kommt. Um sich dieser Mischung aus Handlung und Repräsentation zu nähern, ist zunächst ein etwas ausführlicherer Exkurs zur Theorie der Simulation notwendig.

Zur Simulation

Der Simulationsbegriff wird im Zusammenhang mit dem Computerspiel zumeist in zwei verschiedenen Hinsichten verwendet: als Paradigma für das Computerspiel insgesamt oder als Beschreibung einer bestimmten Form des Spiels, ein Genre bzw. eine Genregruppe verwendet (z.B. Bahnsimulator, Rennsimulator, Flugsimulator, Ziegensimulator etc.). 4 Als Genrebegriff ist der Begriff unproblematisch, weil er hier allenfalls orientierende Funktion für Käufer und Verkäufer hat. Setzt man den Begriff aber in engen Zusammenhang mit dem Prozess des Spielens, mit der Tätigkeit also, dann wird er sehr viel komplizierter. Spielen hat dann im allgemeinen Verständnis plötzlich etwas mit ‚echter‘ Welt zu tun, denn die Spielhandlung simuliert dann ja scheinbar ‚echte‘ Handlungen, sie wäre dann ein „Probehandeln“ 5, ein Modell. Das wird deutlicher, wenn man sich über ein Beispiel nähert: Jemand will das Fliegen eines Flugzeugs lernen. Er kauft sich einen komplex gestalteten Flugsimulator, lernt dort mit großem Ernst ein bestimmtes Flugzeug beherrschen und nimmt schließlich seine erste Flugstunde in einem echten Flugzeug des gleichen Typs. Vermutlich findet er sich besser darin zurecht als ein anderer, der nicht am Modell des Spiels gelernt hat. Der Flugsimulator wird damit zu einer Vorstufe des Fliegenlernens. Man könnte nun darüber nachdenken, ob der Flugsimulator denn dann überhaupt noch ein Spiel ist.

In der Tradition von Roger Caillois soll das hier bezweifelt werden: Spiel dient gerade keinem Zweck, der jenseits des Spiels liegt. 6 Der Flugsimulator wäre hier ja als Lernmodell für das Fliegen gedacht und (indirekt) Teil der Flugausbildung. „Die Simulation dient hier einer Modellierung der Wirklichkeit, die notwendig idealisierend, simplifizierende und selektiv ist, dann aber anhand anderer empirischer experimenteller Daten validiert werden muss.“ 7 Diese Abgrenzung ist deshalb sinnvoll, weil damit der Spielraum als eine Heterotopie, als ein Möglichkeitsraum erhalten bleibt, der gerade nicht in erster Linie in einem Repräsentationsverhältnis zu den Gegebenheiten, Regeln und Gesetzen der ‚echten‘ Welt steht. 8 Nun ist es aber auch denkbar, dass jemand den Flugsimulator gerade nicht als Modell für das Lernen nutzen will. Immerhin interagiert er darin lediglich so mit bestimmten Pixeln, und das ‚Spiel‘ gibt ihm die Rückmeldung, er würde es den Spielregeln entsprechend richtig tun. Das, was man dann als ‚Flug‘ im Spiel betrachtet, wäre demnach also nur die Bestätigung, dass man die Spielregeln einhält. Es wäre in diesem Moment ein Spiel und gerade keine Repräsentation von etwas, das außerhalb des Spiels liegt. Der Verdacht liegt nahe, dass man auf diese Weise den Begriff der Simulation in Verbindung mit dem des Spiels nicht hinreichend fassen kann. Der Vorschlag, der hier nun gemacht werden soll, zielt darauf ab, den Simulationsbegriff mit den Aspekten der Repräsentation und des Spiels zu verbinden und ihn dabei zu prozessualisieren. Simulationen hätten dann, so ist die Vermutung, eine semiotische und zugleich eine spieltheoretische Seite. Die zentrale Überlegung ist: Damit von einer gelungenen Simulation gesprochen werden kann, muss eine spezifische Haltung des Rezipienten/Spielers mit einer semiotischen Perspektivierung zusammenlaufen.

Wenn man den Beispielfall des Flugsimulators abstrahiert, dann zeigt sich, dass die Frage nach Simulation als Medienereignis (so wird es im Kontext des Computerspiels hier verstanden) darauf zurückgebunden werden kann, dass nur das Simulation im kulturellen Sinne ist, was kulturell als Simulation verhandelt wird. Das klingt zunächst tautologisch, öffnet aber den Blick für eine wichtige Frage: Was sind die kulturellen Konventionen eines Medienereignisses, damit es als Simulation verstanden wird? Hier kommt nun zunächst die semiotische Dimension ins Spiel. Eine Simulation ist unseren Konventionen nach scheinbar notwendig - aber eben nicht hinreichend - dadurch gekennzeichnet, dass sie sich um eine möglichst genaue ikonische Repräsentation bemüht. 9 Dieses ikonische Verhältnis umfasst aber nicht nur optische Ähnlichkeiten, sondern auch die Repräsentation von (Natur-)Gesetzen und von einer Sache, die man mit Jaques Lacan als „symbolische Ordnung“ fassen kann, die in das Spiel übertragen wird. „Die symbolische Ordnung, die ungeschriebene Verfassung der Gesellschaft, ist die zweite Natur von jedem sprechenden Wesen […].“ 10 Als zweite Natur von „jedem sprechenden Wesen“ ist es die zweite Natur der Sprache, der symbolischen Zeichen also. Es wird in einer Simulation also nicht nur repräsentiert, was an anderer Stelle Form und Farbe hat oder Geräusche macht etc., sondern es wird neben dem rein darstellenden Anteil auch ein eigentümlich komplexes Metaregelset ‚abgebildet', das bezogen ist auf einen scheinbar klar umgrenzten Ausschnitt einer spezifischen Welt. Ikonische Repräsentation meint also die Abbildung von einem Ausschnitt von Welt inklusive zentraler Regeln und der Spielräume für mögliches Verhalten in diesem Ausschnitt - vom Naturgesetz bis zur kulturellen bzw. sozialen Organisation. Dabei spielt es zunächst kein Rolle, ob der abgebildete Weltausschnitt sich auf die Alltagswelt oder eine beliebig andere vorstellbare Welt bezieht. Nun können, das wurde oben schon angesprochen, Computerspiele mehr als die meisten anderen Medien - neben der bildlichen oder klanglichen Repräsentationen auch Möglichkeit zum Handeln und damit Handlungsspielräume, die gewissen Gesetzmäßigkeiten unterworfen sind, anbieten. Die Simulation ist nun ein bestimmter Modus, der eine möglichst genauen Repräsentation von ‚Etwas‘ und von den Gesetzen und Handlungsspielräumen, die für dieses ‚Etwas‘ als üblich betrachtet werden, voraussetzt. 11

Bevor dazu weitere Überlegungen möglich sind, braucht es noch einen entscheidenden Zwischenschritt, in dem man sich die o.g. einschränkenden Attribute, die Stiegler nennt, nochmals vor Augen führt. Er bezeichnet Simulationen als „idealisierend, simplifizierende und selektiv“ 12. Simulationen sind gegenüber dem ‚Vorbild‘ in der Regel also defizitär, nicht vollständig. Bestimmte Aspekte werden nicht, nicht vollständig oder stark abgewandelt repräsentiert. Simulationen basieren - das ist die Annahme - vor allem darauf, dass ein Spieler die Repräsentation von Welt, Regeln und Handlungsoptionen als plausible ikonische Repräsentation akzeptieren will. Das schafft ein Problem aus der Welt, das sich an den eingangs gegebenen Beispielen entfaltet hat: Denn nach dieser Annahme trifft der Rezipient die Entscheidung, ob er eine bestimmte konkrete Repräsentation als Simulation annehmen will oder nicht - beides ist möglich und es sind eben keine äußeren Faktoren oder objektive Kriterien vorhanden, die ein sichere Vorhersage ermöglichen. Der Rezipient kann sich entscheiden. Natürlich ist er in seinem Entscheidungsprozess eingebunden in kulturelle Konventionen, Gepflogenheiten usw. Deshalb ist eine Entscheidung im einen oder anderen Fall wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher. Entscheidend ist aber, dass diese kulturellen Regeln nicht statisch sind, sondern selbst hochgradig dynamischen Prozessen unterworfen sind. Ikonizität kann also bestenfalls ein Indikator für eine mögliche Simulation sein. 13

Um das zentrale Kriterium von Simulation nach den bisherigen Überlegungen nochmals zu nennen: Man will etwas als etwas anderes ansehen, man will - zugespitzt formuliert - sich selbst täuschen und ernsthaft tun, als ob man etwas anderes täte. Und der Modus, den unsere Kultur dafür kennt, ist der Modus des Spiels. In der Idee vom heiligen Ernst des Spiels (Johan Huizinga 14 ) liegt die Basis für diese ‚Selbsttäuschung‘, die Robert Pfaller dann später sehr viel präziser ausgearbeitet hat.

Die Illusion, daß es mehr als ein Spiel wäre, muß seitens der Spieler durch das Wissen aufgehoben sein, daß es doch nur ein Spiel ist, damit die Faszination des Spiels und die gesteigerte Anteilnahme, der „heilige Ernst“, entstehen können. 15

Für eine Simulation bedeutet das folgende Konstruktionsskizze: Jemand tritt in eine Spielsphäre ein und begreift, dass die Gestaltungselemente des Spiels und die Regeln, denen dieses konkrete Spiel unterworfen ist, eine ikonische Repräsentation von Gestaltungselementen und Regeln, die einem anderen Ort zugeschrieben werden, sein können. Die Ikonizität gibt ihm einen Hinweis darauf. Die Lücken in der Repräsentation kann der Spieler im Prozess des Spielens schließen - ob er sie in Richtung Spiel oder Simulation schließt, das ist nicht festgelegt. Dabei gilt in Anlehnung an Pfaller: Der Spieler weiß, dass er spielt oder simuliert, und vergisst es zugleich.

Nun soll hier - um einen nächsten Schritt zu unternehmen - angenommen werden, dass ein Großteil der Lebewesen, Dinge oder Welten, mit denen man in einer Simulation in Berührung kommt, selbst wiederum ursprünglich erzählte, fiktionale und/oder medial inszenierte Lebewesen, Dinge oder Welten sind. Was meint das? Wer selbst Auto fährt, hat eine Vorstellung davon, was Autofahren bedeutet. Eine Autorennspiel am Bildschirm dockt teilweise an dieses Vorwissen an, wenngleich Rennfahrer immer wieder darauf hinweisen, dass das Fahren eines Rennwagens eben nicht mit dem Fahren eines ‚normalen‘ Autos vergleichbar ist. Aber wann ist ein Autorennspiel als Rennsimulation wirklich plausibel? Die Annahme ist, dass sie dann plausibel ist, wenn sie der üblichen Vorstellung vom Fahren von Rennwägen entspricht. Diese übliche Vorstellung ist bei den meisten Computerspielern vermutlich durch die mediale Inszenierung von Autorennen im Fernsehen oder Film und eben nicht durch die eigene Rennerfahrung geprägt. Ein Computerspiel wie Gran Turismo, das sich selbst im Untertitel als „The Real Driving Simulator“ 16 bezeichnet, bemüht sich in vielen Bereichen um eine möglichst genau ikonische Repräsentation, beispielsweise bei der Grafik, den Regelsets zur Fahrphysik, der Streckengestaltung etc. Natürlich fehlt alles das, was Computerspiele nicht repräsentieren können. Will man nun dennoch von einem Moment der Simulationserfahrung sprechen, so spricht einiges dafür, dass es sich bei den Repräsentationen um solche Faktoren handelt, die ein Nicht-Rennfahrer als zentral annehmen kann. Diese Faktoren nun meinen nichts anderes als die Vorstellungen und Konventionen dessen, was ein Nicht-Rennfahrer als rennfahrtypisch auffasst. Autorennen findet also hier auf der Basis der Vorstellung von Autorennen statt - nur dadurch ist die Brücke zum Simulationserleben möglich.

Noch deutlicher wird das, wenn man im Computerspiel einen Kampfjet fliegt. Was ist hierbei die Bemessungsgrundlage für Plausibilität? Der Verdacht ist, dass die Grundlage zumeist ausschließlich andere Medienereignisse sind. Wieder zugespitzt: Man fliegt Flugzeuge auf der Grundlage von Topgun oder anderen ‚Fliegerfilmen‘. Oder um ein heikles Beispiel zu nennen: Natürlich ist es möglich, eine spezifische Konstellation von Repräsentation im Computerspiel als Simulation von Gewalt zu betrachten. Nur, welcher Gewaltakt wird hierbei repräsentiert? Um das drastische Beispiel einer Tötung zu nehmen: Die wenigsten Menschen, die ein Computerspiel spielen, dürften eine Vergleichsgrundlage aus eigener Handlungserfahrung haben (worüber wir außerordentlich froh sein können!). Unterstellen wir einem Medienereignis nicht nur die Darstellung von Gewalt (was in allen Medien der Fall sein kann), sondern unterstellen wir ihm zudem, dass es die Ausübung von Gewalt sogar im eignen Handeln nachvollziehbar macht, dann unterstellen wir ihm also simulativen Charakter. Ein Computerspiel würde also nicht nur einen Gewaltakt zeigen, es würde ein Simulationserleben anbieten. Diese Simulation wiederum muss eine plausible sein, sonst fehlt ein zentraler - der kulturellen Konvention entsprechender - Indikator. Was ist also die Vergleichsebene? Die Vermutung liegt nahe, dass die Vergleichsbasis hier auch in medialen oder genauer in intermedialen Bezugnahmen zu suchen ist. Eine Gewalthandlung im Computerspiel wirkt dann plausibel, wenn sie den medial vermittelten kulturellen Konventionen von Darstellungen von Gewalthandlungen entspricht. Das schließt die Gesetzmäßigkeiten und kulturellen Regeln mit ein. Aus medienkulturwissenschaftlicher Perspektive tritt also das (wechselseitige) intermediale Bezugsfeld als Analysegegenstand in den Vordergrund. 17

Um es zu abstrahieren und damit den Blick wieder auf den ursprünglichen Aspekt zu lenken: Von einer Simulation soll hier also nur dann gesprochen werden, wenn etwas als Simulation perspektiviert wird. Der Spielkontext bietet sich dafür an. Dann meint Simulation aber nicht vor allem die mediale Angebotsseite, sondern vielmehr eine Kombination von Medienangeboten, einer Rezeptionshaltung und Handlungsbereitschaft. Übersetzt in die Idee von Mathias Mertens: Medienangebote, die als Computerspiele verhandelt werden, können als Spiel und unter bestimmten Voraussetzungen auch als Simulation rezipiert werden. Als was sie rezipiert werden, das liegt genau in jenem Emergenz erzeugenden Wechselspiel, das Mertens anspricht. 18

Ambivalenzen bei Darstellung und Handlung

Weiblich bzw. männlich dargestellte Figuren in Computerspielen sind hinsichtlich ihrer Geschlechtlichkeit in der Regel auf der Ebene der Repräsentation eindeutig oder sogar überzeichnet dargestellt. Das gilt nicht nur für Körper, Stimmen o.ä., sondern auch für Bewegungen oder sogar Handlungsrepertoires. Lässt ein Spiel die Wahl des Geschlechts bei der Charaktererstellung, dann macht es innerhalb der meisten Spiele auf der Ebene der ludischen Herausforderung keinen Unterschied, ob eine männliche oder weibliche Spielfigur gewählt wird. Trotz - oder gerade wegen einer eindeutigen männlichen oder weiblichen Codierung tritt der Objektstatus der Spielfigur in den Vordergrund. Das Geschlecht ist dann eine feste und außerordentlich stabile und ordnungsstiftende Kategorie - allerdings stiftet es eine Ordnung, die zumeist folgenlos bleibt. Die Hypersexualisierung von Körpern bzw. die stereotype Darstellung von Weiblichkeits- oder Männlichkeitsattributen zeigen sich so gedacht als abstrakte Ordnungskategorien - an ihnen kann die Kritik einer genderengagierten Beobachtung ansetzen.

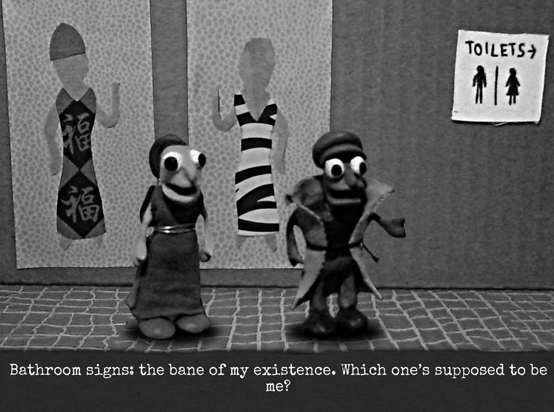

Wenn Computerspiele Repräsentationen von Weiblichkeit und/oder Männlichkeit anbieten, die ausreichend eindeutig sind, dann machen sie über das Angebot ein Spiel zu sein hinaus auch das Angebot, als Simulation von Weiblichkeit oder Männlichkeit betrachtet zu werden. Denn sie bieten über die Repräsentation der entsprechenden Attribute hinaus meist auch einen (allerdings unterschiedlichen großen) Handlungsspielraum an. Der oder die Spielende ordnet die Computerspielwelt nicht nur auf der Grundlage der Darstellung von Geschlecht, sondern damit zwangsläufig auch hinsichtlich einer geschlechtlich codierten Handlungserwartung. Die Vermutung ist nun: Solange es dabei keine Überraschungen gibt, bleibt dieses Phänomen weitgehend unsichtbar, oder andersherum, erst in Krisensituationen zeigt sich das Phänomen. Diese Krisensituation kann auf der Seite der Darstellung, der Handlung und der Beziehung beider zueinander entstehen – in allen Bereichen aber zumeist in der Form der Uneindeutigkeit, der Widersprüchlichkeit und/oder der Ambivalenz. In diesen Krisen kann nun ein kontinuierlich geschlechtlich stereotyp verfasstes Objekt wie bspw. Lara Croft plötzlich zum Subjekt, zum Menschen werden, wie Tobias Unterhuber mit Blick auf Tomb Raider 19 gezeigt hat. 20 Gender als sozial codiertes Geschlecht meint immer auch eine Repräsentation von kulturellen Auffassungen von Weiblichkeit/ Männlichkeit, was bedeutet, dass im Zusammenhang mit Computerspielen ein Abgleich der Auffassungen von Weiblichkeit/ Männlichkeit der Spielenden mit dem Medienangebot stattfindet - nur eben nicht ausschließlich auf der Ebene der medialen Darstellung (visuell etc.), sondern gerade auch auf der Ebene der Handlung. Die Irritation bei Lara Croft entsteht gerade dadurch, dass sie sich auf der Ebene der Darstellung und der Handlung verändert. Das Subjekt kann sich nur in der Wechselwirkung von Darstellung und Handlung herausbilden. Irritationsmomente können aber auch ganz anders aussehen: In Saints Row: The Third 21 ist nicht nur ein Geschlechtswechsel im Spiel, sondern bei der Charaktererstellung sind auch fließende Übergänge von männlichen oder weiblichen Darstellungen möglich. In Dominique Pamplemousse. It’s all over once the fat Lady sings! 22 lässt nicht allein der Name offen, ob Pamplemousse Detektiv oder Detektivin ist – und die Spielfigur zeigt sich selbst darüber unglücklich, wenn ihr durch ein Toilettenschild die übliche binäre Codierung von Mann/Frau vor Augen geführt wird.

Diese Irritationen, diese Ambivalenzen zwischen Handlungsraum und Darstellung eröffnen den Blick auf ein gewisses subversives Potential von Computerspielen. Es liegt aber vielleicht weniger in den gelegentlich vermuteten Möglichkeiten, eine als Mann oder Frau oder etwas dazwischen dargestellt Figur zu spielen. Vielleicht zeigt es sich stärker in der spezifischen Verbindung von Darstellung und Handlung, die das Computerspiel kennzeichnen. Allerdings laden gerade eindeutig gekennzeichnete Darstellungen von Männern/Frauen dazu ein, die Spiele als Simulation zu perspektiveren.

Wenn Mädchen oder Jungen, Frauen oder Männer sich ihre Spiele aussuchen, seien es nun Konstruktions- oder Puppenspiele, Adventure games oder Ego-Shooter, dann tun sie dies im Rahmen eines zweigeschlechtlichen Ordnungssystems, in das sie sich zu integrieren suchen und das ihre Wahlmöglichkeiten vorstrukturiert. 23

Widersprechen sich nun aber Darstellungen und Handlungsmöglichkeiten hinsichtlich ihrer Konventionen, dann löst sich das Ordnungsgefüge auf.

Die radikale Instabilität der Kategorie des Geschlechts bringt immer auch Ambivalenzen, Mehrdeutigkeit und unerwartete Handlungsmöglichkeiten hervor, die die Regeln und Verfahren der binären Teilung [männlich/weiblich; MS] unterlaufen. 24

Und während man also möglicherweise auf Ebene der Darstellung gerade annimmt, eine weibliche Figur zu simulieren, simuliert man möglicherweise die Handlungsoptionen einer männlichen – oder umgekehrt; oder etwas dazwischen.

Dominique Pamplemousse und das Problem mit dem Toilettenschild. (Screenshot aus Dominique Pamplemousse 2014)

Verzeichnis verwendeter Texte und Medien

Spiele

Crystal Dynamic: Tomb Raider (PC). USA: Square Enix 2013.

Deep Silver Volition: Saints Row: The Third. THQ 2011.

Polyphony Digital: Gran Turismo. 1997 – 2017.

Squinkifer Productions: Dominique Pamplemousse (PC). Squinkifer Productions 2014.

Texte

Caillois, Roger: Die Spiele und die Menschen. Maske und Rausch. Stuttgart, 1960.

Esders, Karin: Gender Games. Geschlecht und die ungleiche Lust am Spiel. In: Das Spiel mit dem Medium. Partizipation – Immersion – Interaktion. Herausgegeben von Britta Neitzel und Rolf Nohr. Marburg: Schüren, 2006. S. 261-276.

Foucault, Michel: Andere Räume. In: Aisthesis: Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Herausgegeben von Karlheinz Barck. Leipzig: Reclam, 1993. S. 39.

Huizinga, Johan: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Reinbek, 1987.

Mertens, Mathias: Computerspiele sind nicht interaktiv. In: Interaktivität. Ein transdisziplinärer Schlüsselbegriff. Herausgegeben von Christoph Bieber und Claus Leggewie. Frankfurt/Main: Campus, 2004. 272-288.

Mulvey, Laura. Visual Pleasure and Narrative Cinema. Film Theory and Criticism : Introductory Readings. 1975. http://www.jahsonic.com/VPNC.html [15.12.2014].

Pfaller, Robert: Die Illusion der anderen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002. S.113.

Scheffer, Bernd: Medien als Passion (Einleitung). Medienobservationen: http://www.medienobservationen.uni-muenchen.de/artikel/theorie/scheffer_medienpassion.html [15.12.2014].

Stiegler, Bernd: Simulakrum. In: Grundbegriffe der Medientheorie. Herausgegeben von Alexander Roesler und Bernd Stiegler. Paderborn: Fink, 2005. S. 222-228.

Unterhuber, Tobias: Die Geburt des Menschen Lara Croft aus der Tragödie. Paidia: https://www.paidia.de/?p=2272 [15.12.201].

Žižek, Slavoj: Lacan. Eine Einführung. Frankfurt am Main: Fischer, 2013.

- Mulvey: Visual Pleasure and Narrative Cinema. 1975, S. 6-18 <http://www.jahsonic.com/VPNC.html> [31.05.2018] [↩]

- Žižek: Lacan. Eine Einführung. 2013. S. 52.[↩]

- Mertens: Computerspiele sind nicht interaktiv. 2004, S. 287.[↩]

- Der Begriff der Simulation hat in den Kontexten der Computerspielforschung eine lange Tradition. Die folgenden Überlegungen verstehen sich nicht als Aufarbeitung dieser Tradition, sondern als ein Vorschlag für eine kulturwissenschaftliche Perspektivierung. Sehr zu empfehlen ist folgender Aufsatz von Moritz Bassler: Diegese und Simulation. Kategorienfragen im Kontinuum zwischen Roman und Online-Rollenspiel. In: Intermedien. Zur kulturellen und artistischen Übertragung. Herausgegeben von Alexandra Kleihues u.a. Chronos, 2010. S. 553-568.[↩]

- Scheffer: Medien als Passion (Einleitung). < http://www.medienobservationen.uni-muenchen.de/artikel/theorie/scheffer_medienpassion.html> [15.12.2014]. [↩]

- Vgl. Caillois: Die Spiele und die Menschen. 1960, S. 16.[↩]

- Stiegler: Simulakrum. 2005, S. 225. [↩]

- Vgl. Zum Begriff der Heterotopie Foucault: Andere Räume. 1993, S. 39.[↩]

- Ikonizität ist hier im Sinne von Charles Sanders Peirce zu verstehen.[↩]

- Zizek: Lacan. Eine Einführung. 2013, S. 18.[↩]

- Nach dieser Idee ist es auch nicht sinnvoll, von literarischen oder filmischen Simulationen zu sprechen, weil hier nicht 'Welt' und 'Regeln' ikonisch abgebildet werden können und dabei gleichzeitig ein ikonisch repräsentierter Verhaltensspielraum vorhanden ist.[↩]

- Stiegler: Simulakrum. 2005, S. 225. [↩]

- Vermutlich ist auch die Dominanz der ikonischen Repräsentation als Indikator für eine Simulation eine kulturelle Konvention (und Bildschirmmedien sind nur der aktuell übliche Ort dafür.[↩]

- Vgl. Huizinga: Homo Ludens. 1987, S. 27f.[↩]

- Pfaller: Die Illusion der anderen. 2002, S.113.[↩]

- Polyphony Digital: Gran Turismo. 1997 – 2017. [↩]

- Wechselseitig aus folgendem Grund: freilich gibt es bei intermedialen Beziehungen immer auch die Möglichkeit eines Rückschlageffekts. So können die medienspezifischen Strategien von Computerspielen wiederum als Vorlage für ästhetische Darstellungsweisen im Film dienen.[↩]

- Vgl. Mertens: Computerspiele sind nicht interaktiv. 2004, S. 287.[↩]

- Crystal Dynamic: Tomb Raider. 2013. [↩]

- Vgl. Unterhuber: Die Geburt des Menschen Lara Croft aus der Tragödie. < https://www.paidia.de/?p=2272 > [15.12.2014].[↩]

- Deep Silver Volition: Saints Row: The Third. 2011. [↩]

- Squinkifer Productions: Dominique Pamplemousse. 2014. [↩]

- Esders: Gender Games. 2006, S. 266.[↩]

- Esders: Gender Games. 2006, S. 270.[↩]