Weniger von wenig ist nicht mehr - „This War of Mine“ und der Mangel an Wahlfreiheit (eine Rezension)

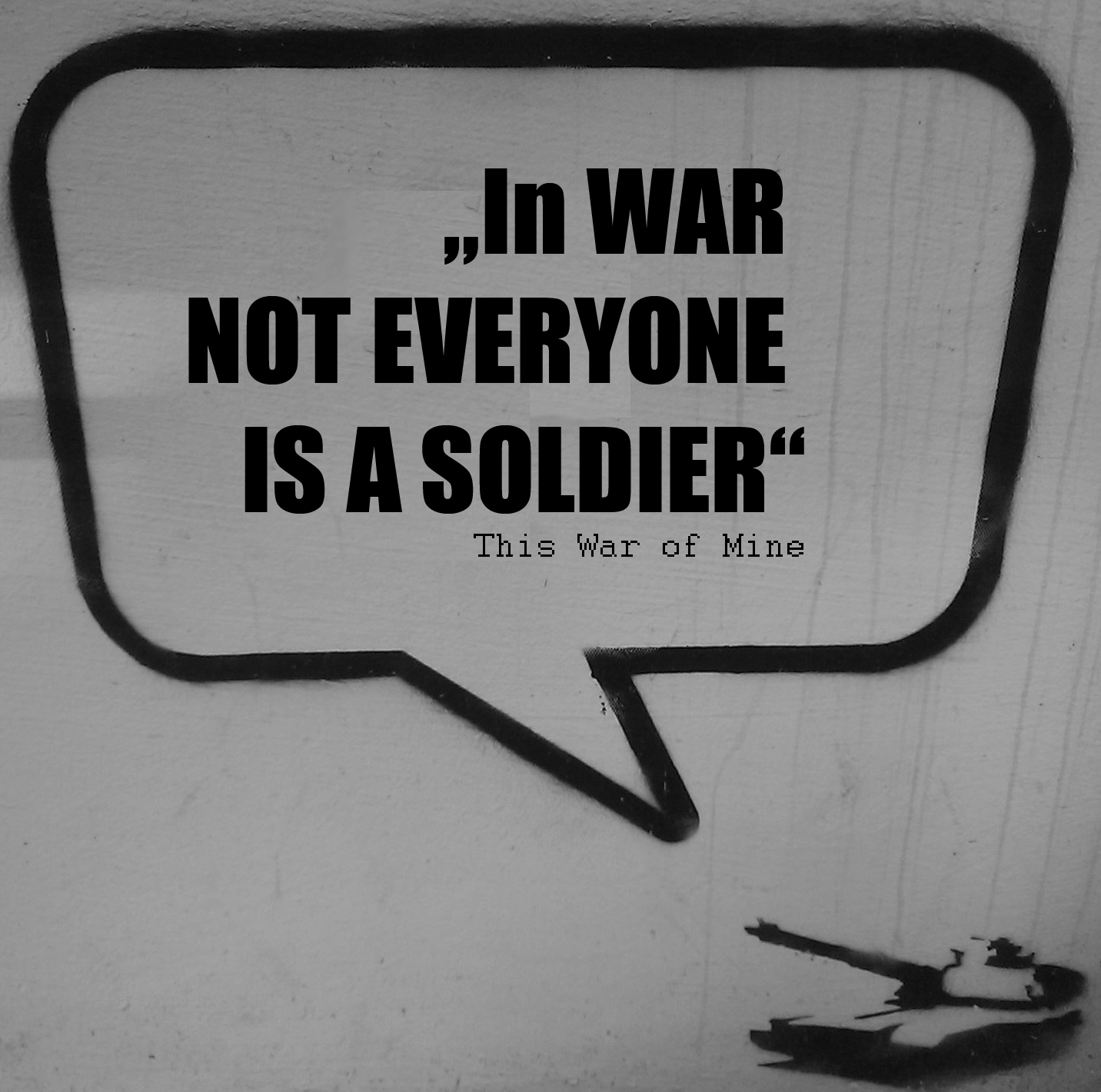

Ja, es ändert sich etwas bei Computerspielen - die Zahl der Spiele, die sich um so etwas wie größere Tiefe bemühen, nimmt zu. Deutlich tun sie das dort, wo sich die Entscheidungen, die der Spieler im Spiel trifft, weniger auf die ludische Dimension des Spiels, sondern mehr auf die narrative Schicht beziehen. Entscheidungen müssen dabei immer weniger unter den Vorzeichen des Spielerfolgs getroffen werden. Es ist - beispielsweise in vielen Telltale-Games – für den Erfolg nicht mehr unbedingt notwendig, ludisch ‚richtige‘ Entscheidungen zu treffen oder ‚falsche‘ zu vermeiden. Die Herausforderung in diesen Spielen findet auf anderer Ebene statt, denn diese Spiele erzählen Geschichten und die Entscheidungen, die der Spieler trifft, sind Entscheidungen, die die Geschichten steuern. Diese Veränderung hat Tobias Unterhuber in einem Vortrag kürzlich als „Decision Turn“ 1 beschrieben und sie ist bereits Gegenstand geplanter Publikationsprojekte. 2 Für die Überlegungen, die hier angestellt werden sollen, ist die Beobachtung dieser Veränderung eine notwendige Voraussetzung. Denn diese Veränderung hat den Blick für etwas geöffnet, das man vielleicht als Übergang vom Begriff der ‚Entscheidung‘ zum Begriff der ‚Wahl‘ fassen kann. Konkret geht es um das erst vor wenigen Tagen erschienene Spiel „This War of Mine“ - und dieses Spiel führt seinem Spieler in besonders eindringlicher Weise vor Augen, dass er keine Wahl hat.

Das Spiel

Startet man „This War of Mine“, übernimmt man damit die Verantwortung für das „Überleben“ einer Gruppe Zivilisten in einem Krieg. Welcher Krieg das ist, das erfährt man nicht - es spielt auch keine Rolle. Es ist ein Krieg, stellvertretend für alle anderen. Die drei oder vier Gruppenmitglieder werden zufällig kombiniert. Sie heißen Anton, Arica, Boris, Bruno, Cveta, Emilia, Katia, Marin, Marko, Pavle, Roman oder Zlata. Diese Gruppe lebt in einem teilweise zerstörten Haus, das im Querschnitt gezeigt wird. Alles wird eher grafisch als fotografisch dargestellt.

Der Unterschlupf der Gruppe 3

Der Spieler steuert seine Figuren per Point and Click und kann sich in der Tag-Phase des Spiels um die Verbesserung der Lebensbedingungen seiner Gruppenmitglieder und um die notwendige Versorgung kümmern - ein Bett bauen, damit eine kranke Figur besser schlafen kann, einen notdürftigen Ofen oder Herd bauen, damit man heizen oder Essen kochen kann. Man kann das Haus reparieren, Schutt aufräumen und dabei nach Brennmaterial und anderen Ressourcen suchen. Grundsätzlich bringt jedes der Gruppenmitglieder eine eigene Geschichte und eine eigene physische und psychische Disposition mit. Fortlaufend wird berichtet, wie es ihr oder ihm geht: „Ich fühle mich unwohl. Ich hoffe, dass es nichts Ernsthaftes ist.“, „Ich blute, aber nur ein bisschen.“ Hintergrundinformationen zur Lebensgeschichte der Figuren und ihre Meinung zu den Entwicklungen (d.h. zu den Entscheidungen des Spielers) kann man in Tagebüchern nachlesen. Das Haus am Tag zu verlassen, ist unmöglich, denn draußen lauern Scharfschützen und man hört den Krieg.

In der Nacht-Phase des Spiels entscheidet der Spieler, welche Figuren im Haus bleiben sollen (zum Schlafen, zur Wache gegen Eindringlinge) und ob und welche Figur er zum Plündern schicken möchte. Er kann dafür auf einer Karte andere Häuser, Kirchen oder Geschäfte auswählen, die ihm mit Hinweisen zu den vorhandenen Ressourcen (viele Lebensmittel, wenig Baumaterial etc.) und zum erwartbaren Risiko dargestellt werden.

Auf dieser Karte werden die Plünderungen der Nacht geplant 4

Die ludische Herausforderung ist bei diesen Plünderungen die größte im Spiel, denn wenn die Figur entdeckt wird, dann besteht das Risiko einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit Anwohnern, anderen Plünderern oder Soldaten und im schlimmsten Fall wird die Figur getötet. Wohlgemerkt, es besteht das Risiko, aber es ist keineswegs zwangsläufig so. Mit ein wenig taktischem Geschick und Geduld kann man sich in vielen Objekten so vorsichtig vorwärts bewegen, dass man gar nicht entdeckt wird. Wenn doch, wird man in vielen Fällen zur Rede gestellt und kann - ganz ohne Kampf - auch wieder unbeschadet abziehen. Kommt man nach seiner Plünderung mehr oder weniger erfolgreich mit Lebensmitteln oder Medikamenten zurück ins eigene Haus, erfährt man, wie die Nacht dort verlaufen ist: wurde man selbst von anderen Überlebenden ausgeraubt, war alles ruhig und wie geht es den anderen Gruppenmitgliedern.

Plündern ist die größte ludische Herausforderung im Spiel. 5

Dog eat dog

Es gibt also keine Monster oder Zombies, die die 'böse' Seite der Spielwelt repräsentieren. Es gibt nur eine Bedrohung und der Spieler selbst ist Teil dieser Bedrohung. Denn im gleichen Maße, in dem der Spieler seine Charaktere vor den Bedrohungen der Kriegswelt, vor Hunger, Kälte und Müdigkeit, vor Eintönigkeit, Isolation und Angst beschützen will, läuft er Gefahr, selbst zur Bedrohung anderer zu werden, wenn er ihnen Essen, Baumaterial, Brennstoff, Bücher, Tabak, Kaffee, Hoffnung raubt - oder gar das Leben nimmt. Selbst zu plündern, ist die Aufgabe der Nacht, plündert man nicht, verhungern oder erfrieren die eigenen Charaktere. Plündert man und raubt Menschen das Essen und die Medikamente, so sterben sie und man selbst überlebt. So einfach ist das - it’s dog eat dog. Auf der Homepage des Entwicklers liest man: „During war, there are no good or bad decisions; there is only survival. The sooner you realize that, the better.“ 6 Das Spiel führt vor Augen, dass wachsendes Leid zum Handeln zwingt, und es zeigt in einfacher Logik, dass weniger von wenig nicht automatisch mehr bedeutet. Ein bloßes Weniger an Hunger oder Kälte oder Müdigkeit bedeutet zwar gleichzeitig ein Weniger an Leid für den Einzelnen - aber um den Preis, dass ein Anderer ein Mehr des Weniger hat - ein Mehr des Leids. Das Spiel lässt dem Spieler die Wahl: Man kann die anderen Leidenden töten, wenn man Waffen zur Verfügung hat. Man kann sie bestehlen und ihnen die Lebensgrundlage entziehen - ein anderer Weg sie zu töten. Man kann nicht plündern und in letzter Konsequenz die eigenen Charaktere sterben lassen. Man kann auch wenig plündern und alle müssen leiden.

Ein Spiel um Wahlfreiheit

Dabei ist die Beobachtung von zentraler Bedeutung, dass das Spiel eben nicht Zombies oder Monster als Antagonisten einführt, sondern dass die anderen, mit denen man in Berührung kommt, eben auch nette ältere Herren sein können, die einen freundlich bitten, ihr Haus zu verlassen, die darauf hinweisen, dass die Medikamente in ihrem Schrank überlebensnotwendig für ihre Frau sind, und die nur in letzter Instanz und als Notwehr Gewalt gegen die Figur des Spielers einsetzen. Sie sind das Gegenteil revierverteidigender Kampfdrohnen, mit denen man es so oft in Computerspielen zu tun hat. Ein solcher älterer Herr zeigt dem Spieler, dem Fremden, dem Eindringling, ja, der gesamten Bedrohung gegenüber eine vergleichsweise menschliche, respektvolle, humanistische Haltung. Man könnte sogar so weit gehen, diesem älteren Herrn schon allein aufgrund seines Verhaltens handlungsleitende Werte zuzuschreiben - Werte, die aus seiner Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten in seiner Welt herrühren. Aber das ist freilich Interpretation. Aus der gleichen Auseinandersetzung, die auch der Spieler mit sich selbst führt, bis er eine Haltung den anderen Akteuren des Spiels gegenüber hat. In diesem Sinne begegnen sich hier Spieler und NPCs auf Augenhöhe.

Das Dilemma, aus dem der Spieler dabei nicht entlassen wird, führt ihn zur eigentlichen Pointe des Spiels: Man hat keine Wahl, denn man hat die Wahl. Man hat die Wahl, denn man hat keine Wahl. Gut, das ist sehr zugespitzt formuliert und muss weiter ausgeführt werden: Das Spiel wäre völlig missverstanden, würde man es als bloßes Antikriegsspiel begreifen. Das ist es auch, aber nicht nur, denn es geht darüber hinaus: Die existentielle Bedrohung durch den Krieg kann durch kein Computerspiel umfassend vermittelt werden - wollte ein Spiel das leisten, dann würde es bestenfalls als zynischer Versuch scheitern, denn es würde das Leid des Krieges und der Opfer reduzieren auf ein ökonomisches Spiel, in dem es nur um ein Mehr an Ressourcen geht. Dann ginge es nur um das sprichwörtliche nackte Überleben. Darum geht es hier zwar auch - vor allem aber geht es um die Freiheit, die Wahl zu haben. Die Freiheit, Entscheidungen treffen zu können. „This War of Mine“ ist ein Spiel, und Spiele sind immer und genuin durch Entscheidungen bestimmt. Dieses Spiel allerdings nimmt sich als Thema das Dilemma der Wahlfreiheit und es macht dieses Dilemma in einem geschützten, aber - durch das Kriegssetting - außerordentlich zugespitzten Raum erlebbar. Es verknüpft Entscheidung und Wahl.

Das Fressen und die Moral

Zu Beginn dieses Textes wurde gesagt, dass sich Computerspiele vermehrt um so etwas wie ‚Tiefe‘ bemühen. Was kann das nach den bisherigen Überlegungen nun bedeuten? Vielleicht findet man die Antwort auf einem kleinen Umweg. Es gibt einen Topos der Computerspielforschung, demzufolge Computerspiele Simulationen sind. Ohne diese Diskussion hier führen zu wollen, scheint diese Idee zumindest immer dann richtig zu sein, wenn man sagt: Computerspiele sind immer dort Simulationen, wo man sie als Simulationen verstehen will. Denn dort versteht man Spiele als Orte der Repräsentation, deren Weltregeln erlernbar sind. Man kann dann, im Sinne der simulierten Regeln ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ handeln. So betrachtet, ist das Spiel immer ein wettbewerbliches - ein Ludus. Das Gleiche gilt umgekehrt für die Idee des Probehandelns, denn das Computerspiel kann auch ein Raum sein, in dem alternative Handlungsweisen in weitgehend geschützter Umgebung getestet werden können. Das meint aber nicht nur die eigene Erfahrung im Sinne von: Wie fühlt es sich an, in der einen oder anderen Situation so oder anders zu handeln? Das meint auch, dass man sich im Rahmen gegebener Möglichkeiten (also auch im Rahmen der Spielregeln) an die Spielwelt herantasten kann. Dann ist das Spiel ein Paidia-Spiel. 7

Was aber, wenn dieses Erproben alternativer Handlungen und Weltzugänge selbst wiederum unter schärfsten wettbewerblichen Bedingungen stattfindet? Als Ethik-Paidia in einem Ludus, das existentielle Bedrohung andeutet? Wenn Fragen nach Moral und Ethik, nach der eigenen Haltung und den eigenen Werten eingebettet werden in ein Spielsetting, das richtig und falsch, überleben und sterben kennt. Freilich, so weiß man von Brecht, kommt zuerst das Fressen und dann die Moral. 8 Wenn aber der Hunger ein „Tun-als-ob-Hunger“ ist, dann ist das Fressen nur angenommen notwendig und zwingend handlungsleitend. Das setzt Fressen und Moral auf eine hypothetische Ebene und in ein anderes Verhältnis zueinander.

So gedacht ist „This War of Mine“ kein Spiel, in dem es um Ressourcenbeschaffung geht, kein Überlebensspiel, kein Spiel, das sich anmaßt, das Leid des Krieges erlebbar zu machen. Es ist ein Spiel, das einen zentralen Mangel im Mangel ausstellt - den Mangel an Wahlfreiheit im Mangel der Ressourcen. Wenn der Spieler diesen Impuls aufnimmt, kann er in Folge darüber nachdenken, welche Wahl er gerne treffen würde, welche Optionen ihm fehlen, was für ihn also den Mangel im Mangel ausmacht. Wenn er sich gleichzeitig vor Augen führt, dass er eben immer eine Wahl hat, dann kann dieses Spiel Ausgangspunkt für eine vergleichsweise komplizierte Diskussion um die eigene Haltung zu Wahl und Wahlfreiheit sein. Und gleichzeitig zeigt es, dass die oft bemängelte fehlende Tiefe von Computerspielen auch mit der eigenen Bereitschaft zur Reflexion zu tun haben kann. „This War of Mine“ macht deutlich, dass das Medium Computerspiel als Impulsgeber für komplexere Reflexionen, für eine Form von Tiefe also, durchaus geeignet ist und dass die in kulturkritischen Kreisen so oft angenommene Oberflächlichkeit des Computerspiels vielleicht mehr mit den Machern und Nutzern des Mediums als mit dem Medium selbst zu tun hat.

Fazit

Spielen kann eine außerordentlich konstruktive Art der Welterschließung sein. Dass es auch ein außerordentlich gut geeigneter Impuls für die Reflexion der eigenen Weltkonstruktion sein kann, das zeigt „This War of Mine“. Wenn es hier nun nachdrücklich empfohlen wird, dann nur in der Verbindung mit der Empfehlung, dass der Spieler sich auch nach dem Spiel noch Zeit für dieses Spiel nimmt. Denn in diesem Spiel nach dem Spiel, das der Spieler mit sich selbst spielt, liegt vielleicht seine größte Qualität.

Titel: „This War of Mine“

Erscheinungsjahr: 2014

Entwickler: 11 bit studios

Publisher: Deep Silver

Besprechungen bei anderen Plattformen (alle zuletzt besucht am 23.11.2014):

- Zeit: Das traurigste Spiel des Jahres (Benedikt Plass-Flessenkämper)

- Tagesspiegel: „This War of Mine“ kennt keine Sieger (Achim Fehrenbach)

- Deutschlandfunk: Das Antikriegs-Computerspiel (Christoph Spittler)

- BR5: "This War Of Mine" (Christian Schiffer)

- Gamona: Ein wahres Anti-Kriegsspiel (Dominik Schott)

- 4Players: "This War of Mine" (Eike Cramer)

- Interessant ist auch das Wiki zum Spiel

Verzeichnis der verwendeten Medien:

Spiele:

11 bit studios: This War of Mine (PC). Deep Silver, 2014.

Textmedien:

11bit Studios: This War of Mine – Übersichtsseite < http://www.11bitstudios.com/games/16/this-war-of-mine > [23.11.2014).

Brecht, Bertolt: Die Dreigroschenoper. Hrsg. von Joachim Lucchesi. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004.

Caillois, Roger: Die Spiele und die Menschen. Maske und Rausch. Stuttgart: Schwab 1960.

Leigh McGregor, Georgia: Terra Ludus, Terra Paidia, Terra Prefab: Spatialization of play in Videogames & Virtual Worlds. In Christie, Ruth (Hg.): Proceedings of the 5th Australasian Conference on Interactive Entertainment. Brisbane: Queensland University of Technology, 2008. O.S.

- Als Vorüberlegungen können die beiden folgenden Texte von Tobias Unterhuber verstanden werden: "What would you do? – Entscheidungsmöglichkeit als Spezifikum des Mediums Computerspiel" und "Entscheidungszwang und Probehandeln" [beide: 23.11.14].[↩]

- Geplant ist beispielsweise eine Veröffentlichung mit dem Arbeitstitel „I’ll remember this“, die im CFP genauer beschrieben wird.[↩]

- Screenshot aus dem Spiel; MS[↩]

- Screenshot aus dem Spiel; MS[↩]

- Screenshot aus dem Spiel; MS[↩]

- < http://www.11bitstudios.com/games/16/this-war-of-mine >[23.11.2014] [↩]

- Die Begriffe "Ludus" und "Paidia" werden hier im Sinne von Roger Caillois benutzt. Er beschreibt "Paidia" als "Manifestation des Spieltriebs" und "Ludus" als "Meisterung künstlicher Schwierigkeiten" (Quelle: Roger Caillois: Die Spiele und die Menschen. Maske und Rausch. Stuttgart, 1960. S. 36f.) Dabei steht "Ludus" also in enger Beziehung zum regelgeleiteten "Game", während "Paidia" mit dem freieren, improvisierenden und forschenden "Play" in Zusammenhang steht. (Vergleiche dazu auch: Georgia Leigh McGregor: Terra Ludus, Terra Paidia, Terra Prefab: Spatialization of play in Videogames & Virtual Worlds. In: Proceedings of the 5th Australasian Conference on Interactive Entertainment. Herausgegeben von Ruth Christie. ISBN 978-1-60558-424-9. O.V., 2008. S. 24.) [↩]

- "Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral." Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper. Hrsg. von Joachim Lucchesi. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004. S. 67.[↩]